이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.

기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

존 덜레스에서 넘어왔습니다.

존 포스터 덜레스

덤프버전 :

분류

1. 개요[편집]

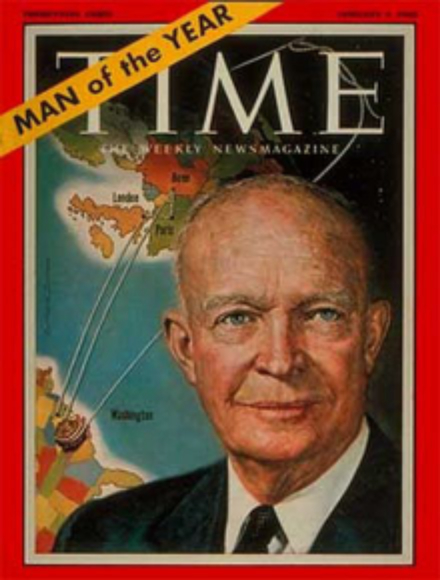

미국의 전직 국무장관이자 외교관. 전임자인 딘 애치슨과 함께 냉전 초기의 핵심 인물들 중 하나로 1953년부터 1959년까지 국무장관을 재임했다.

한미상호방위조약에 조인한 미국 측 대표이다. 워싱턴 덜레스 국제공항이 이 사람의 이름을 따서 지어졌다.

2. 생애[편집]

1888년 미국 워싱턴 D.C.에서 장로교 목사인 알렌 메이시 덜레스의 자녀 5명 중장남으로 태어났다. 친할아버지인 존 웰시 덜레스는 인도에서 장로교 선교사로 활동했었고 외할아버지인 존 왓슨 포스터는 제32대 국무장관을 역임했으며 존 덜레스와 동생인 알렌을 애지중지했다.[1]

프린스턴 대학교를 졸업하고 조지 워싱턴 대학교에서 법학 학위를 취득하고 변호사로 재직했으며 제1차 세계대전 중에 육군에 지원했으나 약시인 탓에 입대할 수 없었다.

아이젠하워의 대통령 재임기 대부분을 국무장관으로 재직했지만, 아이젠하워가 임기를 마치기 불과 1년여 전인 1959년 4월 암으로 사직했다. 그리고 한달만인 같은 해 5월에 세상을 떠났다.

3. 한국과의 관계[편집]

한국과는 앞서 설명한 6.25 휴전 직후 성립된 한미 양국의 상호방위조약, 동맹 관계 수립의 당사자로 기록되어 있다. 아울러 재임 시절 일본측이 독도 영유권 주장의 근거들 중 하나로 주로 내세우는 러스크 서한에 대해 미 국무장관 자격의 전문(1953.12.9)으로 사실상 러스크 서한을 무력화(無力化)해주는 전문을 남겨 독도 영유권에 관해 한국측 입장의 정당성을 강화해주는 역할을 해주었다.

그의 전문에 의하면, 딘 러스크 당시 미 국무성 차관보가 작성한 러스크서한은 일본에도 알리지 않았고 또한 러스크서한에 명시된 미국의 입장은 여러 조약서명국들(48개국) 중의 한 나라의 의견에 불과하다는 것이다. 다시 말해서 러스크서한을 가지고 영유권을 주장하거나 판단하는 것은 부적절하다는 것을 미 국무장관 명의의 전문으로 분명히 한 것이다. # ## 요컨대 차관보가 저지른 오류를 그보다 상급자인 장관이 직접 바로잡은 것이다.

그러나 당시 덜레스의 전문이 독도 대립에 관해 전적으로 한국의 편을 든다고 해석하는 것은 무리라는 지적도 있다. 당시 덜레스 장관이 러스크 서한의 국제법적 효력을 부정한 것은 사실이지만, 이는 미국이 독도 영유권에 대해 한일 양측 가운데 어느 편도 들지 않는 중립, 불개입을 선언한 것이 보다 정확하다는 것이다.[2] ##