이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.

기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

MBB 람피리데

덤프버전 :

분류

[1]

1. 개요[편집]

서독 정부의 '소련의 방공망을 돌파할 수 있는 전투기'라는 의뢰를 메서슈미트 뵐코브 블롬(MBB)이 받아 개발한 프로토타입 스텔스 전투기. 제2차 세계 대전에서 전투기로 이름 높았던 메서슈미트가 전후 처음으로 개발을 시도한 전투기이다.

2. 개발과정과 중단, 그리고 가능성[편집]

각종 풍동시험과 RCS 측정시험 끝에 실기 모형이 완성되자 미 공군 고위인사들을 초청해서 공개했는데, 당시 F-117은 1급 기밀로 분류되어 존재조차 공개되지 않았음에도 그와 똑같은 방식의 형상스텔스를 적용한 기체가 나타나자 미 공군 장성들은 경악을 금치 못하였다고 한다.

람피리데 전투기의 시제품은 당시 미국이 극비리 개발중이던 스텔스 공격기 F-117보다 공기역학적으로 더 안정되었으면서도 스텔스 성능은 오히려 더 뛰어났다. 시제품 성능이 워낙 탁월했기 때문에 MBB의 연구자들은 람피리데 전투기가 곧 독일공군의 주문을 받아 대량생산단계에 들어갈 것으로 예상하고 있었다.[2] 그러나 세계최초 스텔스 전투기 타이틀을 빼앗길것을 우려한 미국의 각종 수많은 압력에 의해 개발이 중단되었고,[3] 시제품은 뮌헨에 있는 독일 박물관(Deutsches Museum)에서 전시되어 있다.

하지만 몇 년 뒤 독일 통일 후 군사 부문이 겪은 예산감축크리를 감안 한다면 개발이 무사히 이뤄졌을 가능성은 낮았을 것으로 보인다. 개발소요시간은 최소한 6~7년은 더 걸렸을 것이고 그렇게 되면 람피리데의 개발이 끝나는 시점은 1990년대 초반에서 중후반이 되었을 것이다. 이 시기 독일은 통일후유증으로 인해 경제사정이 좋지 않았고 람피리데 외에도 DASA의 AT-2000 MAKO 훈련기/경공격기[4] 프로젝트나 도르니에의 LA-2000[5]도 줄줄이 취소되었다.[6]

3. 외부 링크[편집]

링크1

링크2

링크3

4. 둘러보기[편집]

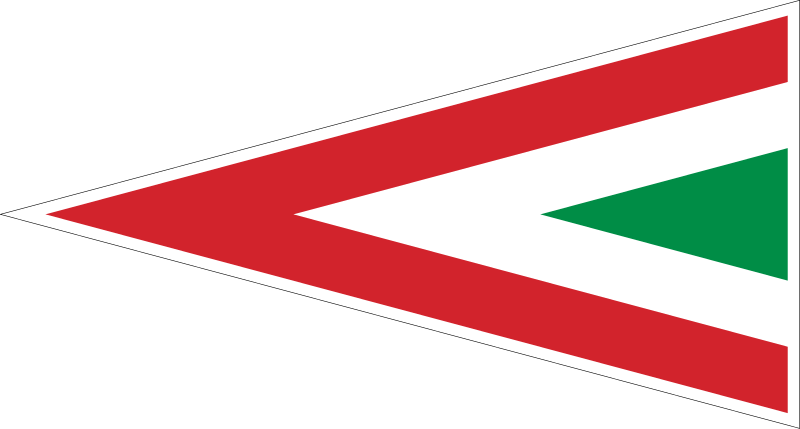

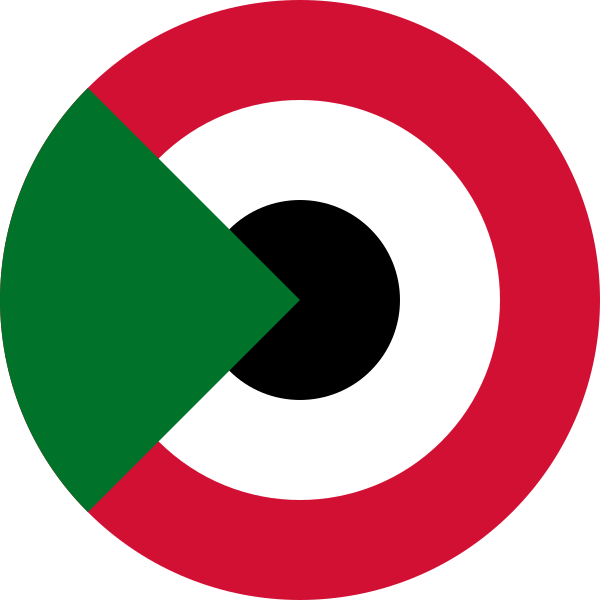

[1] 사진의 것은 축소형으로 실기체의 1/4정도 크기이다.[2] F-104 등 구형기체들의 대체물량이 수 백 기에 달했으므로 실제 양산에 들어갔다면 최소한 백 여기 이상은 생산되었을 것이다.[3] 관련 기술이 동독과 소련에 유출될 가능성을 거론하며 중단을 강요했다.[4] 독일-이탈리아 합작사업으로 시작했지만 이탈리아가 M-346을 독자적으로 개발하기 위해 빠졌다. 이후 DASA 중심으로 개발했고 이후에 관련되는 자국 및 외국업체들의 경우 하청의 형태로 참여했다. EADS가 설립되고 DASA가 그 산하로 들어간 이후 EADS Mako/HEAT로 변경되어 개발되던 중 취소되었다. 기체 크기나 지향하는 바가 T-50 골든이글과 거의 같아서 계획대로 나왔으면 한국입장에서는 수출에 적신호가 켜졌을 확률이 매우 높았다. 겉은 4세대 기체인 T-50에 비해 Mako/HEAT의 경우 스텔스 기체의 태가 확실히 드러났고, 성능도 보다 고성능이었기 때문이다. 게다가 독일도 옛날부터 미국제 전투기들을 면허생산하였고 파나비아 토네이도, 알파 제트, X-31, A380 등의 개발사업에 뛰어든 덕분에 스스로 전투기를 개발하여 생산할 수 있는 항공기술을 보유하고 있었다. 물론 독일군 월급 챙겨주는 것도 벅찬 지금 재정상황으로는 전투기 단독 개발은 꿈도 못꾼다. 당장 징병제하던 시절과는 비교도 안되게 인건비를 주고 있지만 징병제 시절과 비교하면 해체 수준인 현재 독일군 장병들에게 예산을 겨우겨우 지급하고 있는 게 현실이다. 덕분에 중장비 가동율은 바닥을 치고 있다. 통일 직전과 직후 육군력과 공군력으로는 미국과 소련을 제외한 나머지 유럽 국가들과 싸워도 이길 만 했던 과거와 비교를 한다면...[5] 미국의 A-12 Avenger와 유사한 컨셉이었으며 프로젝트의 결말도 같았다.[6] 통일 이후 독일의 기조는 군축이었으며 세대교체가 필요하다거나 운 좋게 개발이 거의 끝난 일부를 제외하고는 전부 취소당했다. 군축의 칼날은 독일군의 핵심인 지상전력 역시 비켜가지 않았으며, 단적인 예로 기갑세력의 중추인 레오파르트2 역시 정말 필요한 공/수/주의 능력만 M1A2 전차들과 교전할 수 있는 수준으로만 맞춰놓고 내부 전자장비는 내버려 두었다. H&K G11이 취소되고 H&K G3와 AK-74를 교체하느라 H&K G36을 채택한 것도 이 시기의 이야기이다.